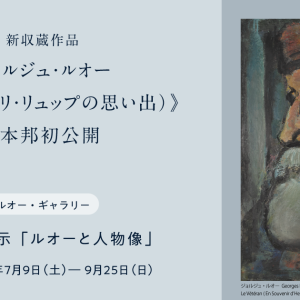

Vol.6 「洗浄」という難問

ベルギーのアントウェルペン大聖堂に2組のルーベンスによる祭壇画がある。「十字架降下」と「十字架建立」-17世紀初頭の北方バロックを語る時、外すことのできない傑作である。「十字架降下」は60年代に修復されたが、「十字架建立」の修復は1988年に始まり、12年を経た1990年に開催された国際保存学会で終了直前までの様子が発表された。当時、私はブリュッセルで修復を学んでいたから、この会議と終わりに近づいていた現場での作業に立ち会うことができた。間近で見て、素早く自在な筆触と硬質で美しい透明感のある色彩に圧倒されたことを鮮明に記憶している。

- ポール・ルーベンス『十字架建立』1610年 ベルギー、アントゥルペン大聖堂蔵

色彩に光沢と透明感を与える大きな役割を果たしているのは表面に塗布されるワニスである。ワニスはダマールなどの天然樹脂を溶かしたもので半世紀もすると黄色く変色するからその度に洗浄することになる。まず、ワニスを溶かしても下層の絵具には反応しない有機溶剤を調合する。それを脱脂綿に含ませワニス上を軽くローリングしながら擦ると樹脂がぬるぬると溶けだす。何度も串先につけた脱脂綿を交換しながらこの作業を繰り返すと裸の鮮やかな色彩が現れてくる。

ただし、どの程度まで洗浄すべきか、が難問である。透明感や光沢は減っても黄金色のベールが画面に調和と均衡を加え、時代を経た品格を感じさせることもあるから変色が必ずしもやっかいなものとは言い切れない。1947年にロンドンのナショナルギャラリーで開かれた「洗浄絵画展」以降、この問題について活発な論争が繰り返されてきた。ナショナルギャラリーはオリジナルな状態を取り戻すために黄変したワニスは完全に取り除くべきだという「完全洗浄」の立場をとり、これに対してイタリア、フランスはオリジナルな状態を保護するために全て取り除くことは危険だ、として表層の一部分だけを除去する「軽減洗浄」を提言してきた。「完全洗浄」では、ワニスをどの程度まで除去すべきか、という判断に主観が入る余地がないが、時代を経た古色まで除去され、絵具層の表面を傷めるリスクがある。「軽減洗浄」ではそのリスクは減るが、どこまで洗浄するかの判断基準があやふやだ。過去の修復時に施された補彩がワニスの下層にあるからこれをどうするかも問題になる。そもそも「オリジナルな状態」は、変わり行く存在である作品にとって幻影でしかないから、それぞれの主張の出発点すら危うい。論争は沈静化しながらも合意を得たわけではない。今日でもイギリスの美術館を訪れると、他国より鮮やかに洗浄されている例が多く、その違いが実感できる。

ルーベンスの「十字架建立」の洗浄は、「軽減洗浄」の立場をとり、洗浄段階を修復する者の主観的判断ではなく様々な研究者によって構成された委員会の議論と合意によって決定しながら、長い年月をかけて進められた。しばしば誤解されるが、修復が終わるということは、描かれた当時の状態が蘇るということではない。変化してきた作品のどこに戻るべき着地点を求めるか、最も良い妥協点を見出すための研究と議論と作業が終わる、ということである。われわれがこの作品を見る時、ルーベンスが描き出した世界と、それに時を経て加えられた変化と、同時にヨーロッパで展開された洗浄論争の帰結としての一つの着地点を見ることになる。

- 『十字架建立』部分(左側パネル)

- 『十字架建立』部分(中央パネル)

- 『十字架建立』部分(右側パネル)